Quem acompanha o telejornalismo diariamente e reflete sobre ele, sabe que tem um prato cheio de reacionarismo, uma verdadeira aula de democracia às avessas. E minha pergunta é: onde está o pensamento sobre o modo como a TV se posiciona diante das manifestações que irromperam pelo Brasil nas últimas semanas?[1] Vinha pensando nisso e juntando algumas observações até que o dia de ontem me trouxe uma sensação de medo. Paulo Motoryn em texto na revista Vaidapé apontou algo que de certa forma está por trás da mobilização deste post: “Quando um veículo que representa o que há de mais reacionário na sociedade apoia movimentos sociais, há no mínimo um ponto de extrema relevância para refletir.” E só é possível refletir quando se reconhecem caminhos, rupturas e mudanças nos discursos.

Falo de São Paulo e mais especificamente do centro, onde moro e onde a coisa tem pegado fogo. Se num primeiro momento fui entusiasta da movimentação iniciada pelo Movimento Passe Livre, hoje estou confuso diante de um movimento mostrado como bom-mocismo, devidamente moralizado e higienizado – e com ideias vagas que dão brecha a uma apropriação dos discursos por quem pouco se interessou até agora por algumas das questões políticas e sociais do país. Fico com o poeta Carlito Azevedo na ideia de que “Quem não está confuso, não está bem informado”. Da minha parte, que tenho acompanhado in loco e pela mídia as manifestações, convivem a confusão, o esforço de compreensão e um toque de paranoia diante do que ocorreu neste Outono de 2013.

Admitamos: a confusão de discursos, opiniões, chorumelas, brados em capslock nas redes sociais embora tomem conta do nosso dia, não substituiu ainda a força das imagens televisivas das manifestações. Se se pensasse nosso telejornalismo bem ruim de todo dia, talvez ficasse mais clara a mudança brusca de postura dos veículos diante das manifestações iniciadas com o objetivo de revogar o aumento da tarifa dos transportes. (Por outro lado, é de se considerar que a própria qualidade alcançada por esse nosso medíocre telejornalismo tenha resultado em nenhuma audiência por parte de quem recebe para criticar a TV…).

Venho acompanhando a cobertura de alguns telejornais desde o começo dos primeiros protestos do Movimento Passe Livre em São Paulo. E não há como não se espantar com a mudança de postura de jornais e jornalistas – que trocaram de lado e de opinião como quem pega uma gravata de outra cor. Assim, se inicialmente as ruas das cidades estavam tomadas por “vândalos” e “arruaceiros”, por alguma razão (mágica?), esses mesmos arruaceiros passaram a ser chamados de… manifestantes. E com demanda legítima! A coisa começou a mudar a partir do protesto do dia 13/6 e não vi por aí nenhum crítico falar de como o assunto foi mostrado até agora pela TV. Por isso, gostaria de usar este post pra fixar e comentar alguns dos flashes da cobertura que acompanhei nos últimos dias. (A intenção não é fazer uma hermenêutica e desvendar manipulações e discursos golpistas – é fixar uma confusão nos discursos, que acho que muita gente não percebeu. Sim, pode ser banal; mas o que pode haver por trás da banalidade?).

Band

Na emissora – na qual, num link ouviu-se a seguinte pérola “A gente vê aí os policiais se defendendo” –, a primeira máscara a cair foi de Datena. No programa do dia 13, ele pouco ligou para o fato de manipular ao vivo uma enquete, trocando a pergunta “Você é a favor deste tipo de protestos” por uma mais retórica: ”Você é a favor de protestos com baderna?”. Nem a mudança fez com que vencesse o não. O resultado apareceu ao vivo. Desconcertado, o apresentador mudou o tom: “Já deu pra sentir. O povo está tão P da vida com o aumento que apoia qualquer tipo de protesto”. O discurso posterior, pasmem!, foi pleno de elogios: “a manifestação está pacífica e organizada. Deve ter político com medo diante disso…”

(Foi nesse momento que senti uma primeira pontinha daquele sentimento que acometeu Regina Duarte.)

Record

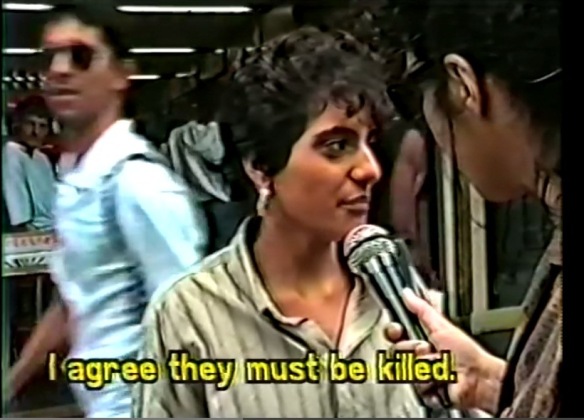

Enquanto isso, no mesmo dia, na Record, Marcelo Rezende e sua Cidade Alerta era todo gozo diante da atuação da polícia… Momentos antes, na concentração diante do Teatro Municipal, quando diversos repórteres buscavam suas fontes, presenciei um repórter da Record numa ação muito comum em cobertura de qualquer ato de movimentos sociais: ele deu as costas à multidão que se aglomerava, passou diante de um ônibus cheio e foi entrevistar… um motorista revoltado com trânsito, impossibilitado de vivenciar o seu belo direito de ir e vir (de carro) pela cidade.

Na manhã do dia 20, na Record News, uma reportagem mostrava brasileiros no exterior pedindo o fim da corrupção e dizendo “É isso aí. Fora Dilma”.

No Jornal da Record, se o clima inicial era de condenação aos movimentos, com a apresentadora quase em pânico, na noite de ontem (20), o que se via era empolgação mais que evidente diante de algo vendido como festa…

Gazeta

No Jornal da Gazeta, como em outros telejornais, a cobertura das primeiras manifestações enfatizou o que chamaram de vandalismo e depredação. No dia 12, chamou a atenção o comentário crítico de Bob Fernandes, levando ao ar uma opinião diferente da linha editorial do jornal e observando as manifestações pelo viés que deveria ter sido mobilizado desde o inicio: “Com erros e com acertos, é a Política”. No dia 13, uma repórter com voz trêmula cobria o protesto ao vivo, enquanto a âncora do telejornal destacava o trânsito e, da bancada, pedia que a população evitasse a região: “Muita destruição no centro de São Paulo. Que a população não vá ao centro da cidade“.

Já na edição do dia 18, o tom foi bem diferente, mais propenso a acreditar na movimentação que havia levado uma multidão às principais ruas da cidade no dia 17. Focalizaram os manifestantes tomando a avenida Paulista, embora não tenham mostrado um outro liderado pelos ativistas do MPL indo para o Terminal Parque D. Pedro II. A todo momento, frisavam ser aquela uma “manifestação pacífica” – o binômio mais utilizado pelo jornalismo nos últimos anos.

SBT

Por uma razão de saúde mental, procuro não assistir ao Jornal do SBT com a musa reacinha Rachel Sheherazade, mas me forcei a ouvir um pouco do chorume destilado por ela a respeito das manifestações. Comentando o assunto no dia 12, a apresentadora criticou a proposta do MPL, considerando inviável a gratuidade do transporte, que resultaria num aumento de impostos… Lembrando ninguém menos que o economista Milton Friedman (diga-se, amiguinho de Augusto Pinochet e Ronald Reagan, teórico por trás das ideias que geraram esta nossa crise econômica mundial…) quis fechar com a frase de efeito “Será que eles [os manifestantes] não sabem que não existe almoço grátis?”.

Interessante observar que no site do SBT, os comentários posteriores ao dia 17 vão contra a postura da jornalista.

Já no comentário do dia 18, a postura foi diferente: “No calor de tantos anseios, a questão das passagens virou uma questiúncula. Emergiram revoltas mais profundas e até mais legítimas. As gentes agora marchavam contra a violência, a corrupção, as injustiças, o sistema, o desperdício de dinheiro público nos estádios da Copa. Apesar do oportunismo de algumas bandeiras de extrema esquerda, surgiram bandeiras apartidárias que diziam ‘Está tudo errado!’. E está mesmo! A revolta que parou o Brasil de norte a sul é um recado claro aos poderosos que governam o país. Que dela se lembrem os governáveis, os presidenciáveis… Lembrem-se do poder das massas.”

Interessante notar a mudança de termos: antes eram “jovens, rebeldes”; depois esse sujeito passou a ser chamado de “as massas”.

Cultura

Acompanhando o Jornal da Cultura, com tudo que tem de bom e de ruim na sua bancada “democrática”, houve um esforço enorme para se entender o significado dos protestos. A estrutura do telejornal, com convidados comentando, pode, à primeira vista, representar um ganho. No entanto, a obrigatoriedade de comentar cada matéria faz desse telejornal, em muitos momentos, um espaço como aquele dos comentários em portais – não é raro que diante de um desacordo, venha a âncora D. Maria Cristina Poli finalizar uma discussão.

Poli tem uma dificuldade imensa de esconder sua rejeição a qualquer movimento. Repudiou o caso do autoritarismo policial na USP (e olha quanto de saliva e paciência não teve com ela o Vladimir Safatle…), desconsiderando a mobilização dos estudantes, mas se sensibilizou com a fala de um inglês em 2011 (à época de protestos que tomaram Londres e arredores) que também reclamou do autoritarismo… E é este tipo de postura que ainda predomina no jornal: fora do Brasil há manifestações; no país, baderna e vandalismo.

No dia 7, a bancada recebeu Carlos Novaes e Luiz Felipe Pondé, num embate que valeria a pena todos assistirem. Pondé se colocou radicalmente contra uma manifestação, desvirtuando e criando uma noção muito própria de democracia… A fala de Novaes, desvelando a linha editorial do jornal, ao vivo, já é pra mim um momento histórico – especialmente se se considerar que, na mesma emissora, no TV Folha do dia 16, a postura do “filósofo do contra” (Pondé) foi outra.

Durante esta semana, a linha editorial foi se filiando ao que ocorreu em outros telejornais: “demanda legítima da população” + “movimento pacífico” + “porém com casos isolados de vandalismo” [fato também comentado por Novaes nesta edição aqui]. Na segunda, o Roda Viva abriu espaço, numa cova de leões, para integrantes do Movimento Passe Livre. Na terça, dia 18, até no Cartão Verde se discutiu o assunto, considerando o momento esportivo. No Jornal da Cultura do dia 19, a câmera focalizava uma pessoa com uma placa que dizia “Dois partidos são suficientes para o Brasil”.

Egraçado é que a Cultura, que já foi tão ligada em história não se preocupou em historicizar a questão – ninguém pareceu lembrar da repressão da ditadura contra o Movimento pelo Custo de Vida, por exemplo, que daria uma boa pauta…

Globo

Enquanto eu me punha a pensar este post ontem, a Globo interrompeu sua programação novelística e passou a cobrir as manifestações pelo país num Jornal Nacional com três horas de duração, dedicado a apontar “a beleza dos movimentos”.

Num esforço de estabelecer um lugar de fala, nos últimos dias a emissora faz questão de frisar que os movimentos são pacíficos e que apenas um grupo pequeno é mais radical e incorre em vandalismo. Na tela, imagens aéreas dominam – fixando a versão imagética das “massas” da fala de Rachel Sheherazade – quando há imagens do povo, dominam pessoas de branco, cantando o hino nacional, de caras pintadas e com bandeira brasileira nas costas. Ora, se se disse até agora que o movimento é plural, reivindica diversas coisas diferentes, por que mostrar só uma versão dos manifestantes?

A cobertura da Globo já me chamava a atenção desde as primeiras reações de Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo. Espécie de Rachel Sheherazade da Globo, desde que assumiu o comando do jornal, evidenciou um discurso simplista diante de qualquer fato – usando o papel de âncora para condenar, num tom que se investe de aparência de inteligência e crítica. O que não se falou por aí ainda foi a incoerência entre o início das manifestações e um projeto que trouxe para o jornal: o “Anda SP”. Irônico que um projeto de reportagens sobre a mobilidade em São Paulo não tenha considerado o movimento que questionava justamente… as formas e preços da mobilidade na cidade! Para o jornalista, os participantes se reduziam a vândalos, usavam “frases ameaçadoras como ‘Todo aumento é uma injustiça’ e ‘Se a tarifa não baixar a cidade vai parar’”. Nas primeiras matérias, ficava clara a visão negativa da participação de partidos de esquerda nas manifestações – todas frisavam essa participação. Na edição do dia 7 ele soltou uma pérola do exercício de compreensão do movimento: “Alguns deles não têm R$ 3,20 ou 20 centavos a mais para pagar a passagem de ônibus, mas têm R$ 3 mil para pagar a fiança”. Outro ponto que salta aos olhos nessa cobertura inicial da Globo é que em nenhum momento apareceu uma instituição importante na discussão toda: as empresas de transporte…

Entre 13 e 14, a Globo anoiteceu falando em vandalismo e amanheceu falando em repressão e brutalidade policial? Os dias que se seguiram pareceram uma espécie de pesadelo gestado no telejornalismo global: foi Arnaldo Jabor dizendo que havia entendido errado o movimento, foi Alexandre Garcia falando em grande marcha “contra a corrupção”, foi Caco Barcellos mostrando gente com bandeira e cara pintada bradando “a gente tem que fazer alguma coisa. Já chega, cansamos” e finalizando o programa com o hino nacional… (Amaral Netto, é você?).

Aliás, quando um programa como o Profissão Repórter vai pesquisar sobre “kit manifestação”, fica uma dúvida se se trata de uma crítica ao tratamento dos protestos como se fossem raves ou micaretas. Ou se se trata de uma postura séria – afinal, é o mesmo que considerar a atitude violenta da polícia como inexorável, não?. Não dá para se desconsiderar que na semana anterior, no mesmo programa, a questão do transporte foi trabalhada no aspecto pessoal e moral – falava-se de “a tensão diária dos passageiros” a partir do atritos entre usuários e motoristas, focando, por exemplo, a raiva dos passageiros contra motoristas que namoram ‘periguetes’ no ponto final…

Enquanto estava finalizando essas anotações esparsas, recuperei dois flashes da manhã: Ana Maria Braga apontando para como essas manifestações estão “mexendo com a vida familiar”. Sandra Annenberg num Globo Notícia e César Tralli no SPTV repetindo o mantra de que o que se vê são “manifestações legítimas” que devem ser “sem baderna”. Vão ficando pra trás os lugares-comuns dos últimos dias (“praça de guerra”, “quebra-quebra”, “rastros de destruição”) e surgindo na tela uma revolução higienizada, sem partidos, sem violência, sem vandalismo (deliciosa como suco Clight de pera?).

Depois da lucianohuckização dos protestos, qual será o próximo passo? Claro, transformar o melodrama da realidade em telenovela: Keila Jimenez noticiou a possibilidade de as manifestações integrarem o enredo de Amor à Vida. Para quem já faz matérias com uma estrutura melodramática, em que sempre se tem o lado bom e o lado mau e se evitam os tons entre um lado e outro, isso não será difícil…

+ MAIS +

Veja também outros textos sobre telejornalismo.

Ryan Murphy, o diretor, eu conhecia de Correndo com Tesouras, filme que vi e amei de cara. Mas a sensação não foi a mesma ao ver o telefilme com Mark Ruffalo, Julia Roberts, Alfred Molina e outros.

Ryan Murphy, o diretor, eu conhecia de Correndo com Tesouras, filme que vi e amei de cara. Mas a sensação não foi a mesma ao ver o telefilme com Mark Ruffalo, Julia Roberts, Alfred Molina e outros. Ned é um judeu norte-americano, de formação universitária, que vive muito bem (às custas do dinheiro da família, diga-se!). Limpinho (leia-se, pouco à vontade com o ambiente libertário de então) e praticamente normal. Só que gay. Apaixona-se por Felix (Matt Bommer), jornalista do New York Times que cobre o mundo cultural gay sem se dizer abertamente a palavra gay. Ned possui uma força e consciência que fazem dele um cara chato que nem todo mundo suporta. Sempre exaltado, dono de verdades e certezas, imbuído de seu idealismo, o personagem principal acredita mesmo que não erra nunca – e o filme em certa medida nos faz acreditar nisso – e segue em sua tentativa de criar “uma consciência política do armário” em tempos de pânico social.

Ned é um judeu norte-americano, de formação universitária, que vive muito bem (às custas do dinheiro da família, diga-se!). Limpinho (leia-se, pouco à vontade com o ambiente libertário de então) e praticamente normal. Só que gay. Apaixona-se por Felix (Matt Bommer), jornalista do New York Times que cobre o mundo cultural gay sem se dizer abertamente a palavra gay. Ned possui uma força e consciência que fazem dele um cara chato que nem todo mundo suporta. Sempre exaltado, dono de verdades e certezas, imbuído de seu idealismo, o personagem principal acredita mesmo que não erra nunca – e o filme em certa medida nos faz acreditar nisso – e segue em sua tentativa de criar “uma consciência política do armário” em tempos de pânico social. A chama de certeza que alenta os personagens numa era incerta talvez seja o ponto que incomoda no filme. Estranho que mesmo o desconhecimento da doutora Emma (Julia Roberts), que parece lutar sozinha contra a fúria da epidemia, não consiga abalar nem um pouco o caminho trilhado por Ned (confiante e insistente em usar a homossexualidade não assumida de políticos e autoridades como arma). Ao contrário, no momento de maior drama, a doutora assume a narrativa de Ned como a justificativa para o descaso das autoridades.

A chama de certeza que alenta os personagens numa era incerta talvez seja o ponto que incomoda no filme. Estranho que mesmo o desconhecimento da doutora Emma (Julia Roberts), que parece lutar sozinha contra a fúria da epidemia, não consiga abalar nem um pouco o caminho trilhado por Ned (confiante e insistente em usar a homossexualidade não assumida de políticos e autoridades como arma). Ao contrário, no momento de maior drama, a doutora assume a narrativa de Ned como a justificativa para o descaso das autoridades.